令和5年度入試が終わりました。公立高校の入試問題はどんな傾向でしょうか。

先生方は当然、自校の所在地の公立高校入試はご覧になっているはずです。では、それ以外の都道府県の問題はどうでしょうか。全国的に数年前と比較してどのような方向に変化し、今後どうなっていくと予測できるでしょうか。

自校の入試問題を今後変えていくかどうかにかかわらず、変化をつかんでおくことは非常に重要です。我々もまだ令和5年度の入試問題については分析中ですが、数年単位でみるとさまざまな変化が見受けられます。たとえば国語であれば、複数の文章を組み合わせた出題や、文章と関連する資料をもとに考察させるなど、単一素材のみの読解でない形式が増えています。社会は1つの大問で地理・歴史・公民を融合させた問題も見受けられます。英語では資料の内容を読み取り、考察した内容を書かせる英作文が出題されています。数学ではPCやタブレットの描写ソフトを用いて点や線分を動かす設定の問題が増えました。理科の実験に関する問題では、初めに仮説を立てそれを実証していくスタイルが多く見受けられます。

こうした変化は、「受験生に求める力」が変化していることによって生まれます。新たな形式をとることにどんな意味があるのか、どんな力を測ろうとしているのか、自校の教育方針と併せて考えるとこのような出題も今後取り入れていくべきかもしれない……などと考察することが、今やっておくべきことです。

もちろん、公立校の新しい傾向に合わせて入試問題を常に変えていくべきだということではありません。傾向が大きく変わると受験生が対策できないというリスクもありますし、自校のこだわる部分は堅持すべきです。ただ、入試問題は経年変化を調査するためのものではありません。学校が求める力を受験生が有しているかどうかを測るものです。

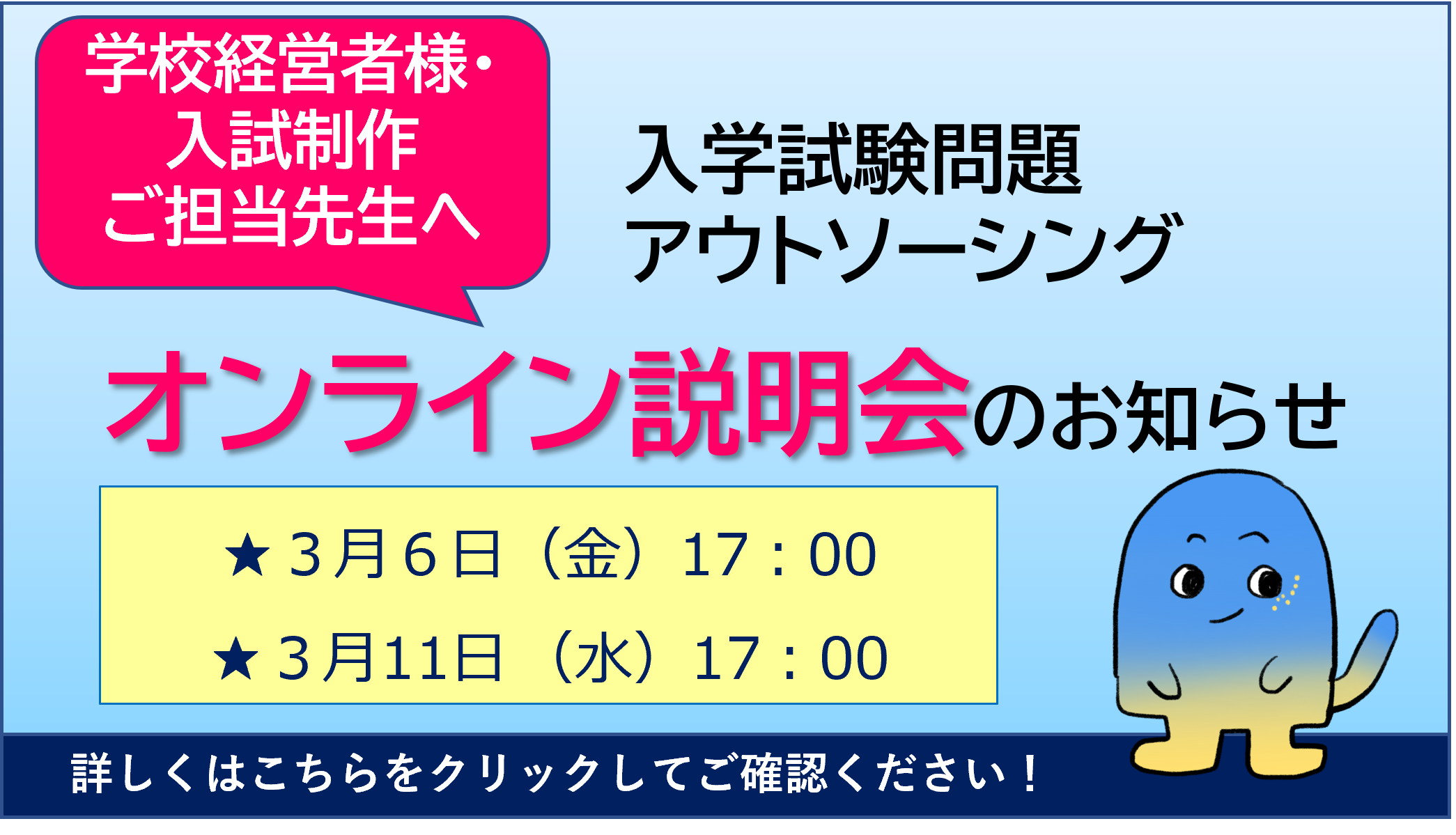

常に新しい問題を見て分析すること、広く全国の問題を見て傾向をつかむこと。入試問題の作問者には、こうした視点と研究に費やす時間がどうしても必要なのです。